アマモ場の保全と拡大

日出町のアマモ場の現状

日出町は特産の城下かれい(マコガレイ)を増やすための中間育成施設を持っており、生存率が低い稚魚のサイズを大きくしてから放流しています。

放流したカレイの稚魚はアマモ場で大きくなることが知られています。

しかし、アマモ場は埋立などによって大幅に減少し、環境省の調査では、特に瀬戸内海で30年間で7割減少しました。

そのため漁業者と共同してアマモ場を増やす取り組みをしています。

今回、アマモ場にタイムラプスカメラ(水中カメラ)を入れたところ、多くの生物が見られたので一部紹介したいと思います。

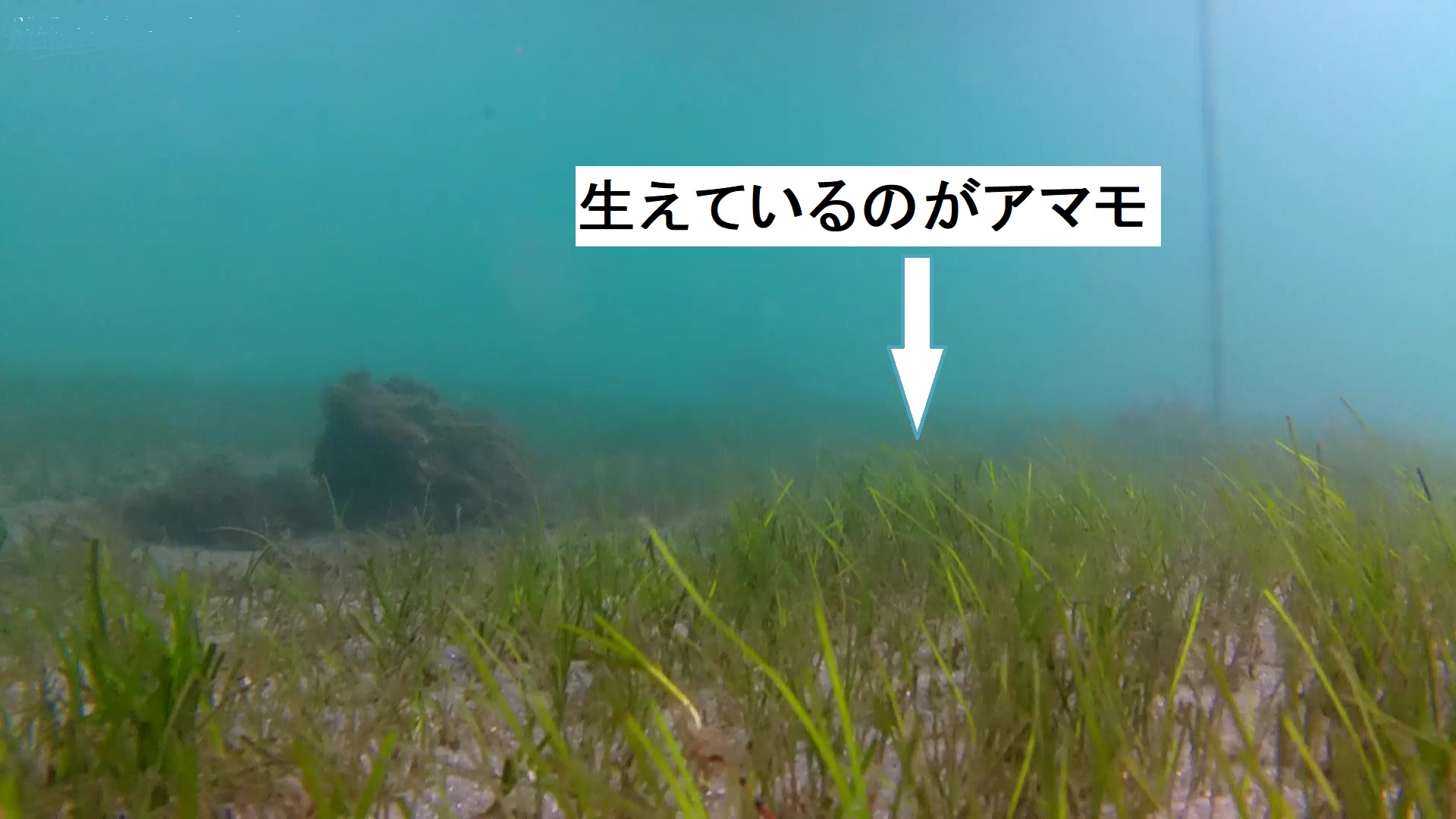

アマモってなに?

アマモ場で見られた生物の紹介の前に、アマモの説明をしたいと思います。

アマモの名前の由来は、地下茎を噛むとほのかに甘いことからと言われています。

別名を「リュウグウノオトヒメノモトユイノキリハズシ(竜宮の乙姫の元結の切り外し)」と言い、最も長い植物の名前で有名です。

アマモはもともと陸上にいた植物が、海に住み場を変えたもので、その名残で水中で花を咲かせて種を作ります。そのため、「海藻」と区別して「海草」と呼ばれます。ちなみに、ワカメやコンブなどの「海藻」は胞子から成長します。

アマモ場の持つ役割

アマモ場は「海のゆりかご」と言われ、多様な生物の産卵場や稚魚の隠れ家になっています。

また、チッソやリンを吸収することで、水中の富栄養化を防止しています。

さらに、森林が大気中の二酸化炭素を吸収しているため「グリーンカーボン」と呼ばれるのに対し、アマモ場は水中の二酸化炭素を吸収しているため「ブルーカーボン」と呼ばれます。

最近の研究では、グリーンカーボンに劣らぬCO2固定量があることが知られて注目されています。

タイムラプスカメラ(水中カメラ)の結果

今年度は6月に大神の住吉ふれあい公園前のアマモ場にタイムラプスカメラ(水中カメラ)をいれて観察しました。

その結果、15種類以上の魚介類が生息しており、マコガレイやメバル、スズキなどの有用種の稚魚も見られ、まさに「海のゆりかご」であることが確認できました。

今回、アマモ場について知識を深めていただけたでしょうか。次回は、大神漁港の朝市を紹介したいと思います。

更新日:2024年01月17日