食品ロスの削減にご協力ください

食品ロスって何?

「食品ロス」は、まだ食べられるにも関わらず、捨てられてしまう食品のことをいいます。

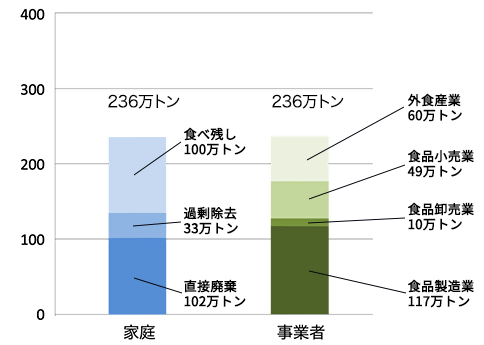

日本おける食品ロスは、年間約472万トン(家庭から約236万トン、事業者から約236万トン)が発生したと推計されています。

これは、国連世界食糧計画(WFP)による2022年の食糧支援量(約480万トン)とほぼ同じ量になります。

資料:農林水産省及び環境省「2022年度推計」

食品ロスを減らすためにできることから始めましょう

おおいた30・10(さんまる・いちまる)運動

大分県では、特に食べ残しが多く発生する宴会での食品ロスを削減するため、乾杯後(開始後)30分と終了前の10分は、離席せずに食事を楽しみ、食べ残しをなくそうという運動を進めています。

- 宴会や会食時、お店と相談して適量を注文しましょう。

- 開始後30分は席を立たず料理を楽しみましょう。

- 終了前10分間は自分の席に戻って、おいしく料理を楽しみましょう。

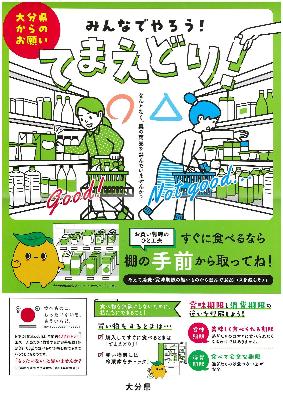

食べきり運動・てまえどり運動

みんなでやろう!美味しく食べきり

みんなでやろう!てまえどり

フードドライブ

フードドライブは、家に眠っている未開封で賞味期限前の食品を持ち寄り、それらをまとめてフードバンクなどを通じて、食事に困っている人たちに提供する運動です。

食品ロスの削減と食品を通じた社会貢献につながる、人にも食品にも環境にもやさしい取組です。

引き受けできるもの

- 常温保存できるもの

- 賞味期限が2か月以上あるもの

- 未開封のもの

【引き受けできるものの例】

米(玄米に限る)、水(ミネラルウォーター)、カップ麺、カレールー、缶詰、お菓子、レトルト食品、調味料、パスタ、日用品(ラップ、アルミホイル、キッチンペーパーなど)

引き受けできないもの(例)

- 生鮮食品(肉、魚、野菜、果物など)

- 冷凍食品、冷蔵食品

- アルコール類(みりん、料理酒除く)

- 商品説明が外国語のみのもの

- 賞味期限が記載されていないもの(砂糖・塩を除く)

- 開封されているもの

- 破損して中身が出ているもの

県内のフードドライブ実施企業(店舗)・団体

大分県のホームページでは、県内でフードドライブを実施している団体等を紹介しています。

https://www.pref.oita.jp/site/foodloss/fooddrive-recycling.html

日出町社会福祉協議会でも年間を通じて受付を行っています

[お問い合わせ先]

(住所)速見郡日出町大字藤原2277番地1(電話番号)0977-72-0323

7日でチャレンジ!食品ロスダイアリー

普段の生活から発生している食品ロスの量を、日記形式で記録する「7日でチャレンジ!食品ロスダイアリー」を使って記録してみましょう。

集計結果から、7日間で発生した食品ロスの量を把握できるだけでなく、食品ロスによる環境影響や、家庭への経済損失に換算することもできます。

食品ロス関連リンク

環境省

消費者や事業者に向けた食品ロス削減のための情報がわかりやすくまとめられたポータルサイトです。

食品ロスポータルサイト~食べ物を捨てない社会へ~(外部リンク)

消費者庁

2024年12月25日、食品寄附等に関する官民協議会において、「食品寄附ガイドライン~食品寄附の信頼性向上に向けて~」が取りまとめられました。

食品寄附ガイドライン~食品寄附の信頼性向上に向けて~(概要)(PDFファイル:500.6KB)

2024年12月25日、食べ残し持ち帰りに係る法的取扱いに関するガイドライン検討会において、「食べ残し持ち帰り促進ガイドライン~SDGs目標達成に向けて~」が取りまとめられました。

食べ残し持ち帰り促進ガイドライン~SDGs目標達成に向けて~(概要)(PDFファイル:383.9KB)

この記事に関するお問い合わせ先

住民生活課 生活衛生係

〒879-1592 大分県速見郡日出町2974番地1

電話番号:0977-73-3128

ファックス:0977-72-7294メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2025年04月25日